La vidente

Pero a la larga sí iba a ver a otros espectros. Lo que ocurre es que todos desaparecían a los pocos días. Y no me podían decir nada, a dónde iban ni porqué, porque en realidad yo era más antiguo como espectro que ninguno de los que me encontraba. Un día, para mi sorpresa, me encontré con una persona que me sacó del mar de dudas en que me estaba ahogando. No era, como se podría pensar, un espectro. Era una chica viva que, sin embargo, tenía un extraño don: podía ver a los muertos. Tenía una extraña teoría sobre nosotros. Creía que teníamos sentimientos. Y que un sentimiento de culpa no me dejaba a mí marcharme. No me dijo nunca a dónde. Pero dijo que todos se marchaban.

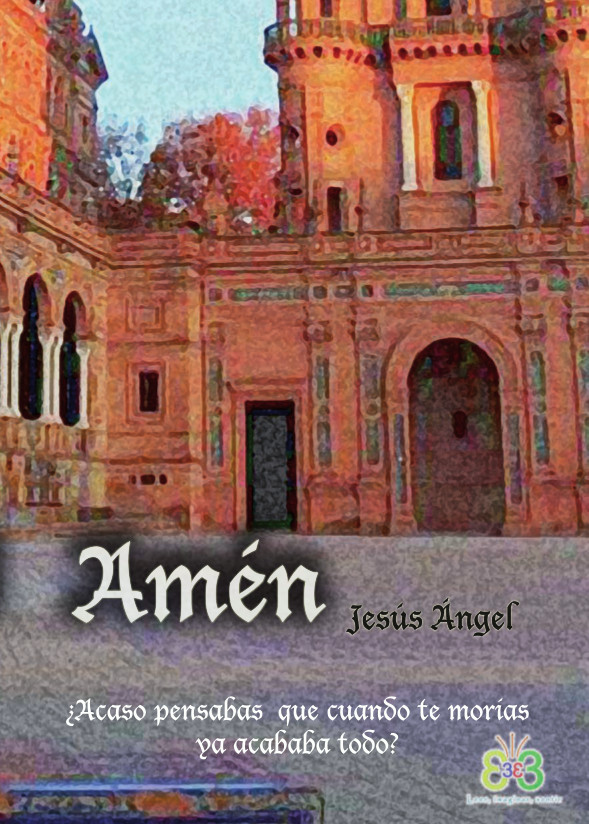

La conocí en La Plaza de España de Sevilla. Me gusta Sevilla. Allí descubrí los coches de caballos, con mi tío Prudencio. Ahora que podía ir a donde quisiese, iba con frecuencia allí. Están representadas todas las provincias de España. Un día en que andaba reflexionando sobre lo complejo de la vida y la longitud de la muerte, vi que una muchacha joven se sentaba frente a mí, en un banco. Me sonrió. Asombrado, le pregunté:

—¿Me ves?

—Claro.

—¿Estás muerta?

—No.

La verdad es que no me esperaba esa respuesta.

Algo desafiantemente, le dije:

—Pues yo sí.

—Ya lo sé.

—¿Lo sabes? ¿Y no tienes miedo? Y si estás viva, ¿por qué tú me puedes ver y los demás no?

—Porque soy bruja. Eso vale para tus cuatro preguntas—, me dijo con una sonrisa que me desarmaba.

—¿Cómo te llamas?

—Maribel.

—La bruja Maribel. Parece una película.

—Sí. Pero tú pareces triste.

—No, Maribel. Los espectros no tenemos sentimientos.

—Pero estás cansado ya de ver siempre lo mismo. Todos los días me encuentro a espectros que me piden cosas. Me acosan, la verdad. Tú eres el más simpático. Me has tratado como una persona normal.

—¿Te acosan? ¿Por qué?

—Porque saben que les veo. Y me piden cosas.

—Yo no te pido nada. Me dedico a mis propios asuntos. Pero es agradable charlar con una viva tan simpática como tú.

—Gracias. ¿De verdad no quieres nada de mí?

—Si estuviera vivo, te pediría un beso, aunque no creo que me lo puedas dar. Y si me lo dieras, no creo que sintiera nada. La cosa es que sólo oigo y veo. Los demás sentidos no los experimento, a no ser que me meta dentro de un vivo. Pero no me gusta mucho.

—¿Puedes hacerlo? ¿Y por qué no te gusta?

Ahora reí yo de su impaciencia. Y con una sonrisa lo más amigable posible, le dije:

—Porque me siento pesado, siento el dolor, la frustración, los complejos de la persona anfitriona. Además, a veces esos mismos sentimientos me hacen intervenir en sus vidas, y no me parece correcto.

—Eso es verdad. No es honesto. Les das una ventaja injusta.

—Cierto. Pero muchos de ellos padecen la injusticia. Y sus propios problemas y complejos les impiden resolver sus problemas. No les dejan ver la solución, aunque la suelen tener delante de las narices.

—¿Has ayudado a alguno?

—Sí. En China ayudé a un chinito en los estudios. Y a un soldado a conservar a su mujer. Luego comprendí que no puedo ser el ángel de la guarda de todo el mundo.

—Ángel de la guarda... Bueno, si por lo menos hubiera uno, el mundo sería un poquito mejor.

—A lo mejor los hay, aunque nosotros no los hayamos visto todavía.

—Bueno, supongo que tienes muchas preguntas. Te habrás hecho muchas preguntas desde que te has muerto, ¿no?

—Sí, claro. La primera que me hice es la que más me intriga: desde que morí, no me he encontrado más que con dos muertos: una volvió a la vida, y la perdí. El otro se fue al cielo, o al menos eso me dijo. Pero yo sigo aquí, y no he vuelto a ver a nadie más. ¿Tú sabes a dónde van los muertos?

—Creo que se van al cielo. Los que me piden que les ayude, cuando consigo hacerlo, desaparecen. Me dicen que se han quedado ya en paz consigo mismos, y luego se disuelven en el aire. O al menos me lo parece...

—O sea, que dejas de verlos.

—Sí.

—Qué raro. ¿Y no sabes seguro a dónde van?

—No. Puede que no todos vayan al cielo. A lo mejor se van al infierno algunos. ¿Tú has sido bueno o malo en tu vida?

—Bueno, no sé. Eso no podría evaluarlo yo, ¿no te parece?

—Ajá. ¿A qué edad te moriste?

—A los noventa años.

—Vaya, una larga vida. A lo mejor tu pensamiento evolucionó tanto, que ya no le cabía la idea de Dios dentro. Por eso te has quedado aquí. Porque hay que tener fe.

—¿Y qué pasa con los que no tienen fe? ¿No los quiere Dios?

—Dios quiere a todo el mundo. Pero a lo mejor te está dejando en la puerta a conciencia. Hasta que te despiertes por ti mismo a la fe.

—Pues ya podría venir a charlar conmigo un poquito, como estás haciendo tú.

—Podría—, dijo sonriendo. —A lo mejor lo ha hecho, y tú no lo has visto.

—A lo mejor.

—Bueno, tengo que irme. Ha sido un placer...

—Ángel. Me llamo Ángel.

—¿Ves? A lo mejor es que eres un ángel de verdad. Un ángel que todavía tiene que aprender el oficio.

—¿Y eso cómo lo sabré?

—A ver..., dices que no experimentas ningún sentimiento, ¿verdad?

—Sí.

—Y cuando ayudaste a los chinos, ¿no sentiste ningún placer, no te sentiste mejor por haberlo hecho?

—Sí.

—Eso es que tienes madera de ángel. Ese es tu cometido, seguramente.

—Olvidas una cosa.

—¿Qué?

—Que sentí eso porque aún estaba dentro del cuerpo de cada uno de los chinos, respectivamente. Sentía con ellos. Pero una vez fuera, dejaba de sentir.

Su sonrisa se congeló.

—Ah. Bueno, me tengo que ir. De verdad.

—Pues adiós, Maribel. Ten cuidado.

Aquí pensaba yo que era la última vez que veía a la bruja Maribel. Me equivocaba.

Se dirigió a su casa. Simultáneamente, recordé que una de las calles más hermosas de Sevilla es la Calle de la Sierpe, donde hacía muchos años había una tienda de música, la Casa Damas, en que compraba partituras para guitarra, en los primeros años de mi primera juventud, cuando pasaba algún que otro verano en casa de mi tío Prudencio. Quise pasearme por aquella calle, y allí me encaminé. Cuando llegué a un extremo, vi que por el otro, más cercano a la Plaza de España, entraba Maribel. Le seguían dos personas que le hablaban sin parar, aunque ella no les hacía ningún caso, y me di cuenta de que andaba cejijunta. “¿Qué le pasará?”, me pregunté. Entonces vi de soslayo que un niño pasaba casi corriendo por entre esas dos personas que le hablaban. “Vaya”, me dije, “así que esos son los espectros a los que se refería ella”. Y pegándome a la margen contraria a por la que ellos venían, me situé detrás de ellos, y entonces me acerqué con disimulo. Puse cara de estar en otras cosas, en mis pensamientos, para que creyeran que yo aún pertenecía al mundo de los vivos. Pero me iba enterando de todo.

—Tienes que ir a la policía—, le decía el hombre. —No puede ser que se salgan con la suya.

—Además de que nos han matado—, decía la mujer, —se quieren quedar con todo el dinero.

Pronto me di cuenta de que aquellos espectros clamaban venganza contra alguien. Vi que Maribel estaba muy cabreada, pero que no se atrevía a contestarles porque en una calle atestada de gente no era muy prudente que te vieran hablando solo. Pero a mí no me verían. Así que cuando ya me hice cargo de la situación, les dije de pronto:

—¿No os da vergüenza atosigar a una pobre mujer que tiene otras cosas que hacer mejores que ir a la policía con que dos fantasmas le han dado información?

Los dos me miraron, y al principio creyeron que yo era brujo, como Maribel.

—¡Es que nos mataron!

—¿Y eso qué más os da ahora? Estáis muertos, y porque metan en la cárcel a vuestros asesinos, vosotros vais a seguir bien muertos.

—¡Pero no es justo!—, dijo la mujer. —Encima se han quedado con el dinero.

—¿Y tú para qué lo quieres ahora?

—Para nada. Lo que quiero es que se lo queden los otros herederos.

—Os estáis deteniendo en tonterías. Y estáis amargándole la vida a la única persona que os puede escuchar. Lo que vais a conseguir es que pase de vosotros.

Se detuvieron, y se encararon conmigo:

—¿Y tú de dónde coño has salido? Si eres espectro, ¿por qué te pones de su lado?

—Porque si nunca tuve equipo de fútbol ni partido político, ni confesión religiosa mientras vivía, no iba a esperarme a morirme para tomar partido por dos macarras sólo porque están en el mismo lado que yo. Siempre he pasado de los bandos. Y Maribel es una mujer que necesita ayuda, no que dos capullos como vosotros os metáis con ella. Porque vamos a ver, criaturitas: ¿de qué modo le pensabais pagar a Maribel ese gran favor?

—Bueno, la verdad..., esclarecer la verdad es un bien en sí, un pago en sí mismo.

—Jo, claro. Hacer lo que tú le digas tiene que ser una hemorragia de placer. ¿Cuando vivías qué eras, Ministro?

—¿Y tú qué sugieres que hagamos? No podemos hacer nada contra los vivos.

—¿Y por qué tendríais que hacer nada contra nadie? ¿Estáis tontos? Ya la habéis palmado, tío. Ya no tenéis nada que hacer. Caput. Iros a hacer puñetas. Estáis de más. Ya nada os resta hacer aquí. Así que haceros a la idea. Mientras tengáis el más mínimo sentimiento hacia alguien vivo, no podréis pasar a la siguiente dimensión, dondequiera que esté. Y eternizaros aquí no os va a hacer nada bien. Y a esta pobre mujer tampoco.

—¿Y tú qué haces aquí? ¿Es que la quieres para ti solo? ¿Quieres que te haga alguna faena y te da rabia que te la distraigamos?

No se me había ocurrido, pero me hizo reír, por lo disparatado.

—Mira, la verdad es que no sé porqué todavía no me he ido a donde sea. Morí hace tres días. Y de aquí no me muevo, a pesar de que no creo que me ate nada a este mundo. Como no sea..., claro, ¡tiene que ser eso!—, me dije mientras me golpeaba la frente con vigor.

—¿El qué?—, dijeron los dos a la vez.

—No, nada. No lo sé todavía. Cuando me entere, desapareceré. Bueno, no os metáis más con Maribel, que me voy a cabrear. Yo no sé si los espectros sienten dolor cuando otro espectro les da de hostias, pero sólo hay una manera de saberlo.

Muchas ganas de averiguarlo no mostraron, pues se fueron abriendo poco a poco, hasta que por fin optaron por irse. Se fueron alejando hacia el extremo de la calle por donde habían venido. Iban hablando, y cuando llegaron al extremo de la calle, ocurrió una cosa muy curiosa: se esfumaron. O sea, que dejé de verlos.

—¡Ea!—, oí una voz conocida a mis espaldas. —Me los has quitado de encima. Gracias, muchacho—. Era Maribel, que me miraba con mucha más simpatía que antes.

—Sabes qué es lo que he pensado, ¿verdad?

—Que no te vas porque te sigue dando gusto aprender cosas nuevas. Lo sigues queriendo saber todo.

—Eso.

—Los espectros, por lo visto, no pueden pasar a la siguiente dimensión mientras conserven algo de esta. Y tú tienes ese interés científico, esa curiosidad por todo. Hasta que no renuncies a eso, no te podrás ir.

—Pues me quedo. No creo que sea nada malo querer saberlo todo.

—Bueno. Tú mismo.— Seguimos caminando hacia su casa, y al cabo de diez minutos me dijo de pronto: —Oye, como guardaespaldas

No me hizo mucha gracia la broma de la bruja, pero me hizo pensar. A lo mejor podría hacer algo, pues ya me estaba aburriendo un poco de mi nueva vida. Aprender, aprender, aprender todo el tiempo no era muy productivo. Por mucho que me interesase. A pesar de ello, al final decidí que sí, que yo quería aprenderlo todo, comprenderlo todo. Y si podía ayudar a alguien con lo que supiese, podría hacerlo. Justo lo contrario de lo que estaban haciendo aquellos espectros.

—¿Adónde se han ido esos dos?

—Han pasado de nivel.

—Como en los videojuegos.

—Bueno, sí. Esto es más serio, pero sí. Les has convencido. Han dejado de sentir esa venganza idiota que tenían, y se han tranquilizado. Por eso se han conseguido ir a la siguiente dimensión.

—Vaya, eso es como morirse otra vez, ¿no?

—Es posible. No te lo tomarás en serio, pero la verdad es que te has portado como un auténtico guardaespaldas. Me has quitado a la chusma de encima. La verdad es que me estaban rayando un poquito ya.

—Ya ves. No todos los espectros somos unos pesados.

—Algunos sois hasta simpáticos—, dijo sonriendo.

Ya no estábamos en la Calle Sierpe, claro. Ya estábamos cerca de su casa. Vivía en un cuarto piso. Por lo visto vivía sola, aunque tenía muchos amigos.

—Bueno, te dejo—, le dije. —Tienes derecho a tu intimidad.

—¿No quieres una copita?—, me dijo sonriendo. —Nunca me había acompañado un espectro a mi casa. No uno que no pretendiese nada de mí.

—¿Tienes whiskey astral?

—No, pero te puedo dar conversación. Y tú me la puedes dar a mí.

Nunca había estado en casa de una bruja. Aunque la invitación era tentadora, iba a declinarla. Pero cuando iba a decirle que no, al abrir la boca para denegar tan generosa invitación, vi que abría un poco más los ojos, como si le asombrara algo. Me volví y me encontré con un niño de unos doce años. A pesar de que estaba en la sombra de las farolas, pues era de noche, lo vi perfectamente.

—Será un placer pasar la noche con una chica tan hermosa—, dije a la vez que le hacía una media reverencia y le señalaba la puerta con una mano. Cuando ella estaba entrando, le dije al niño:

—Como subas a molestarla, te voy a dar la de palos que no dieron en la otra vida, mocoso.— Pero luego comprendí que así no le ayudaba nada, y añadí: —Espera a que baje y te echaré una mano. Pero como subas, te tiraré por la ventana.

—¿Dónde estabas?—, preguntó Maribel.

—Sacando la basura, no te preocupes. Dime en qué piso es.

—El cuatro D.

—Bien. Ve subiendo en el ascensor.

Mientras ella subía, le pregunté al niño:

—¿Qué te hace falta, niño?

—Me han tirado al río.

—¿Quién te ha tirado al río?

—Unos gamberros que van a mi colegio.

—¿Y qué quieres?

—Quiero que les digan a mis padres donde estoy. Quiero que me encuentren.

—No te van a revivir. Ya lo sabes.

—No, ya lo sé.

—Me parece razonable. Espera. Ahora vuelvo.

Llegué al Cuarto D cuando ella estaba abriendo la puerta.

—Hola—, saludé.

—Vaya un capricho más tonto, no acompañarme en el ascensor. ¿Los espectros ahora tienen claustrofobia? Joder, no los que me han estado atormentando en los ascensores, precisamente, cuando menos escapatoria tenía yo...

—Estaba trabajando—, respondí. —Por cierto, tienes trabajo tú también. No te desvistas. Tienes que volver a bajar para hacer una llamada telefónica.

—Tengo teléfono. ¿A quién quieres que llame? ¿Alguna amante de la que no te despediste?

—Vaya, vaya... Dime, Maribel: ¿qué edad crees que tengo?

—Bueno, aparentas treinta, puede que treinta y cinco.

En ese momento fui consciente de que mi apariencia no era la de un abuelete de noventa años. Los espectros seguramente no tenían el aspecto, para los que los pudieran ver, que tenían cuando se murió el cuerpo que los sustentaba. Me imaginé con sesenta, y repetí la pregunta:

—Vaya, ¿a dónde se te fue el pelo? Lo tienes menos espeso, y más gris. Venga, ya, no me juegues..., por cierto, ¿cómo te llamas? No me lo has dicho.

—Sí te lo he dicho, doña brujita Maribel: me llamo Ángel.

—Ah, sí, el ángel de la guarda, que dijimos... Estate quieto. Aclárate ya con tu aspecto. Ya me dijiste antes que tenías noventa años. Pero te prefiero treintón.

Volví a mi aspecto anterior. La verdad es que mentalmente me consideraba así, treintón, porque entonces disfrutaba de buena salud, no me había operado de nada todavía, pero ya tenía la suficiente madurez para saber que no lo sabía todo, que no me lo merecía todo, que aún estaba lo mejor por venir, pero conservaba aún la ingenuidad y el talante positivo para disfrutarlo, cuando me viniese.

—Sí, perdona. Maribel: no me acordaba que te había dicho que morí a los noventa años.

—Benditos tus genes, . Yo no sé si voy a llegar a los treinta que aparentas ahora tú.

—¿Por qué? ¿Fumas mucho?

—No, por el mal fario que he tenido durante mi vida.

—Bueno, pues mira, tienes que llamar por teléfono. Pero no podrás decirle a la policía que lo que les vas a decir te lo dijo un espectro.

—No, claro—. Se le iluminó la cara de pronto, y añadió: —Has hablado con el crío.

—Sí. Me has pillado. Pero te costará sólo unos segundos y un euro.

—Escucha, no puedo estar cuidando de toda esa gente. No soy una ONG. Tengo que trabajar. Tengo que vivir mi vida. Y no me puedo permitir dedicar mi tiempo a ayudar a los muertos. Sobre todo ahora que estoy en el paro.

—Vaya. No lo sabía. ¿Qué sabes hacer?

—Tengo un máster en Economía. Pero mi último trabajo fue de cajera en un supermercado. Lo cerraron esta mañana. He estado buscando todo el día. Cuando te encontré me acababa de sentar en aquel banco para descansar. Hablar contigo fue una buena distracción que me evadió de mis problemas, pero tengo que pensar en mí. Me he endurecido mucho desde que descubrí esta facilidad para hablar con los muertos. Al principio pensé que era una bendición. Pero en realidad es una maldición. No me dejan tranquila. Me ven a distancia, y luego los muy cerdos se van presumiendo de lo que he hecho por ellos, con lo que hay una cola tremenda. De hecho cuando me espantaste a aquellos dos esta tarde, había más aguardando la vez.

—¿Y por qué se fueron?

—Por lo que les dijiste. Y vieron que aquellos dos se fueron a la otra dimensión. Y después de ellos vi a cinco o seis más que se fueron detrás. Serías un buen ángel de la guarda, pero no de los vivos, sino de los muertos.

—Bueno, mira, Maribel, podemos llegar a un trato: tú me ayudas, y yo te ayudo.

—Ja. ¿Y qué puede hacer un muerto por mí?

—Te buscaré un trabajo. Si lo consigo, ¿me ayudarás?

—Vaya, al final no vas a trabajar para mí, voy a ser yo la que trabaje para ti...

—Pues dame una señal. Baja y llama a un número de teléfono. Tienes que decir una sola frase.

Se volvió. Se miro en el espejo de la entrada. Se pintó un poco los labios, se atusó un poco el pelo, y volvió a salir. Llegó a la cabina que había a cien metros de su casa, y sin quitarse los guantes, cogió el teléfono y me preguntó:

—¿Cuál es el número?

El chaval se lo cantó. Y luego, cuando descolgaron, ella dijo:

—Busquen a José Mateo en el kilómetro 45 de la carretera de Córdoba, en el río—. Y colgó.

Nos miró a los dos, y añadió: —Espero que sepáis lo que estoy haciendo. Ya me lo contarás. Ahora os dejo, que tendréis cosas que hacer. —Y se volvió a ir a su casa.

—A ver, José Mateo. He hecho esto por ti, pero ahora tú tienes que hacer algo por mí.

—Claro.

—Quiero que te concentres. Y que asumas que has muerto. Que ya no estás vivo. Que no vas a volver a ver a tus padres más. ¿Has comprendido?

Me daba lástima el zagal. Me miró con cara de no comprender. Y luego miró al suelo, resignado, y me dijo:

—Sí, claro. Pero ¿no me puedo quedar contigo?

—Podrías. Pero no sabría qué hacer contigo. La verdad es que tampoco sé qué voy a hacer conmigo. Y los muertos no se quedan mucho tiempo aquí. Debéis pasar a la siguiente dimensión.

—¿Y tú por qué no pasas conmigo?

—Porque me han puesto aquí para asegurarme de que todos os vais. No debe quedar nadie en esta zona de nadie. Hay algunos vivos, como Maribel, que os pueden ver. Y eso puede afectar sus vidas. No es justo. Ya tienen demasiados problemas sin vosotros.

El niño miró al cielo y calló durante un largo rato. Al final me volvió a mirar, y no lloró porque los espectros no lloran. Pero parecía triste:

—¿Y ya no veré más a mis padres?

—Claro que los verás, José. Cuando se mueran. Ellos irán a donde tú vas a estar.

—¿Sabes dónde voy a ir?

—No. Hasta ahora no he podido pasar. Estoy aquí de escoba. Para que no se quede nadie.

El niño parecía que me creía. Pobrecillo.

—¿Y qué tengo que hacer para irme?

—Poca cosa. Primero, querer marcharte. En segundo lugar, deshacerte de los restos de sentimientos humanos que te quedan.

—¿Cómo?

—Ese interés porque tus padres encuentren tu cuerpo es un resto del gran cariño que les tenías. A veces pasa. Los espíritus se quedan trabados en esta dimensión hasta que pierden ese resto. O hasta que cumplan su deseo. Pero eso es peor, créeme. Piénsalo, y pregúntate qué es lo que quieres. ¿Quieres seguir a la siguiente dimensión, o prefieres quedarte aquí, conmigo, luchando con otros espectros que te pueden hacer daño?

El chico miró hacia el suelo. Y cuando por fin me miró de nuevo, me sonrió dulcemente, como supongo que sonríen los querubines, y me dijo con alegría:

—Ya sé lo que tengo que hacer. Le daré recuerdos a Dios de tu parte.

Y se iluminó su cara. Se iluminó toda su aura, y de repente, ¡plop!, desapareció.

—Me has hecho soltar una lagrimita, demonio—, me dijo mi bruja en cuanto volví con ella.

—Soy el terror de las brujas—, dije con sorna.

—No, el terror no. Pero un manipulador sin vergüenza sí que lo eres, tarugo. No sé qué le has dicho al niño, pero le comiste el coco y conseguiste que se fuera.

—Sí. Y la verdad es que no sé si lo he enviado a la nada, o si lo he enviado con ese Dios que todavía no sé si existe.

—Vaya, el ateo feroz convertido en agnóstico. Vas bien.

—Bueno, no sé. Mira, ahora tengo un trabajito que hacer en cuanto vea que no te molestan mis colegas. Por cierto, ¿a qué hora sueles tener las visitas nocturnas?

—Dentro de un par de horas comienza el desfile. Parece que se muere más gente de madrugada, o que me acaban localizando a esa hora.

Miré el reloj.

—Vale, tengo un par de horas. Pero antes de irme, dime, ¿qué sabes hacer, aparte de economías?

—Gracioso. Sé algo de informática. Utilizo ordenadores desde que era pequeña, y he programado en Cobol y C++, pero poco.

—Ajá. ¿Tecleas con los diez dedos?

—Sí, claro. Ya sé que casi nadie lo hace, pero así acabo antes.

—Bien. ¿Aparte de tu carrera, controlas otras ramas del saber?

—Me gusta leer. He leído mucho. Pero no, no he estudiado otra cosa que Economía.

—Y ya es bastante, supongo. Bueno. Ya veré qué puedo hacer.

—Hablas como si pudieras hacer algo.

—Ve tomándote un whiskey, y prepara otro para mí.

Enarcó las cejas:

—¿Ah, sí? ¿Bebes?

—Tú ponlo. Ya verás.

Y lo puso. Cuando se lo tomó me estaba contando su niñez, sobre cómo descubrió los poderes que tenía. Al principio le parecía ver sombras. Pero con el tiempo se fijó, y lo que habían sido sombras fugaces, se convirtieron en personas.

—¿No te dio miedo?

—No, al principio me pareció divertido. Como a ti te parece ahora.

—No. Me adapto—, dije con seriedad, —pero no me divierto. En absoluto.

—Bueno, vale, perdona. Al principio eso de hablar con gente del más allá me parecía divertido. Lo malo fue cuando empezaron a pedirme cosas. Unas las podía hacer, como esta de llamar por teléfono esta noche. Otras eran más difíciles, como ir a la policía con información. En alguna ocasión cedí a su insistencia, y fui a una comisaría. Los policías me miraban con desconfianza, y hasta llegaron a interrogarme con mucha dureza. Pero cuando les decía que me lo habían dicho los muertos, me soltaban porque se creían que estaba loca. Y ellos tontos por hacerme caso. Con los años he llegado a hacerme muy dura con ellos, y cuando ven que no les hago caso, se van. Me intentan pegar, aunque no pueden, claro. Me insultan. Me dicen cosas horribles, pero ya estoy acostumbrada.

—Bueno, todos no somos iguales.

—No. Tú eres un sol.

Ella ya se había terminado su whiskey, y en un momento de distracción había dejado su copa y había cogido la mía. No sé si la había conseguido inducir a hacerlo inconscientemente, o la inconsciencia la puso ella misma. Al final, con las dos copas dentro, se puso un poco alegre, y se fue a la cama.

—Bueno, tú eres un espectro, así que no puedo excitarte, supongo, ni me atacarías, aunque pudieras.

Y ni corta ni perezosa, se empezó a desnudar. Con bastante naturalidad, como si yo no estuviera allí. La verdad era que tenía un cuerpo menudo, pero bonito. Se quitó todo lentamente, y cuando estuvo tan desnuda como Eva, se metió en la cama.

—¿Ese es tu pijama?

—Sí. No se arruga cuando se moja. Y no hay que plancharlo. Ni se me rompe—, me dijo con una sonrisa. ¿Te importa que apague la luz?

—Tú misma.

No le dije que los espectros vemos sin luz, porque aprovechamos los rayos infrarrojos y ultravioletas que el ojo humano no es capaz de ver.

Estuvo hablando hasta que se quedó dormida. Yo la escuchaba. Eso era una costumbre de las personas que viven solas: que nunca tienen con quien hablar, pero cuando cogen a alguien, le sueltan una letanía increíble. Por suerte para ella, a mí me interesaba todo lo que me contaba, y comprendía a la gente solitaria. Yo lo había sido durante mi vida, a pesar de haber estado siempre rodeado de gente. De mucha gente que no me comprendía. De gente que quería trabajar poco y ganar mucha pasta, y no comprendía que el trabajo en sí puede ser una ocupación apetecible, de forma que se puede ir haciendo cada vez mejor, independientemente de que te paguen más o menos: el trabajo mismo puede ser tu propia recompensa. A eso lo llaman trabajopatía o alguna cosa aún peor sonante, pero a mí el trabajo me mantenía ocupada la mente y el cuerpo astral que me quedaba, y me enseñaba cosas.

Me quedé velando su sueño, y a eso de las cuatro de la madrugada, vi acercarse a su cama a un sujeto de mala catadura, que se quedó petrificado cuando oyó una voz en su oído, cuando estaba a punto de despertar a mi bruja:

—Si te pego una hostia te mato, hijo de puta.

Vuelto al instante hacia mí, preguntó:

—¿Quién eres tú?

—El que te va a partir la cara como despiertes a mi bruja.

—¿Tu bruja?

—Sí. Búscate a otra. Esta yo la vi primero.

El sujeto se me quedó mirando, y me dijo, avergonzado: —Es que tengo una cuenta sin saldar.

—¿Sólo una? Joder, qué suerte. No te imaginas la de púas que dejé yo. Pero ya eso da igual. Mira, muchacho...

—Rodolfo.

—Pues mira, Rodolfo: resulta que ahora estás muerto. Asume eso. Lo que pase en el mundo de los vivos ya no es cosa tuya. Así que piérdete. No se te permite enredar en el mundo de los vivos ni molestar a los vivos más.

—¿Y eso quién me lo va a impedir?—, me dijo con desprecio: —¿Tú?

—Sí.

—¿Y cuántos más?

—La verdad es que somos tres.

El incauto cayó en la trampa, pues mientras miraba a nuestro alrededor a ver dónde estaban los otros dos, me acerqué a él, lo cogí por un brazo, y pensé en un lugar lejano, la cima del Pico del Teide. Allí era una hora menos, claro.

—¿Dónde están los otros dos? ¡Eh, qué pasa?

—Los tres somos mis dos cojones y yo, desgraciado—, dije mientras le daba un coscorrón con toda el alma. —¿Duele?

—No—, me dijo devolviéndome la mirada, con altanería: —¿Tú quién coño eres?

—Bueno, pues aunque no te duela, soy el que te va a dar la tunda virtual. A no ser que te comportes.

El pobre se sentó en el suelo, y miró a lo lejos. Se veían las luces tenues de las poblaciones de las otras islas, a lo lejos. Estuvimos toda la noche tratando sus quejas, sus problemas. Era un matón, de esos que trabajan a sueldo para mafiosos. Y tenía un par de trabajillos pendientes. Se lo habían cargado en un rifi-rafe, y quería venganza y darle información a su jefe para que se cargaran a no sé quién.

—Rodolfo, chiquillo, eso ya no existe. Igual que cuando te hiciste mayor ya no andabas con críos, ahora que estás muerto no puedes andar con vivos. ¿No te das cuenta de que eso no es de hombres? Es peor que abusar de un niño.

El hombre bajó la vista, y reconoció:

—Tienes razón. ¿Por qué no habré tenido un ángel de la guarda como tú cuando vivía?—, obviamente me había bajado la mayúscula, pero no me importó.

—Mira, Rodolfo, cuanto antes te dejes de esas tonterías de vivos, antes podrás pasar a la siguiente dimensión.

—¿Crees que iré al cielo, un matón como yo, responsable de veintisiete asesinatos?—, preguntó con voz trémula.

—El cielo es el lugar que tú te construyes, Rodolfo. Mientras viviste hiciste un infierno de tu vida. Ahora puedes tener otra oportunidad para construir tu paraíso. Despójate de tu odio, de tu venganza, de todas las pasiones que tuviste. Incluso de las buenas. Y piensa que hay un lugar. Un lugar para ti que no es este. Porque en este lugar ya estuviste y no supiste aprovecharlo. Ahora aprovecha esta nueva oportunidad que se te da.

A medida que le iba soltando toda esta retahíla, su cara se iba iluminando con una sonrisa, tímida al principio, pero al final le iba de oreja a oreja. Cuando terminé de hablarle, vi que detrás de él se veía un paisaje maravilloso: el mar, y más lejos se veía la isla de Gran Canaria, pues estaba amaneciendo. Atribuí la iluminación de su rostro al amanecer. No obstante, los rayos del sol eran entonces rojizos, pero su cara tenía una luz más blanca. Musitó un Gracias,

ángel, y ¡plop!, desapareció. Y allí me vi yo en el punto más alto de España, hablando solo como un perfecto imbécil, mirando la belleza natural de las Islas Canarias, y sin moverme.

De pronto volví a la realidad: “¡Cielos, el curro de Maribel!”